把選擇權交給市場!愛瑪科技呂元浩建議中山探索“電輕摩差異化放開”新路徑

在2025年中山市兩會期間,一個議案成為了熱議的焦點——“電輕摩上牌上路”。這個議案不僅觸及了市民對便捷出行方式的真實需求,也觸及了政策制定與產業轉型之間的微妙平衡。在這樣的背景下,作為電動車行業的領軍企業之一,愛瑪科技集團如何看待這一挑戰?中山市是否有可能開辟一條“鎮區差異化放開”的新路徑?

△愛瑪科技集團國內營銷南部戰區總監 呂元浩

近期,中山市電動車行業協會特別采訪了愛瑪科技集團國內營銷南部戰區總監呂元浩先生,以期從行業頭部品牌的視角,探索中山電動兩輪車管理的破局之道。在采訪中,呂元浩多次強調,電輕摩的放開意味著更多的出行選擇權可以交給用戶。

01 電輕摩是民生需求,不是洪水猛獸

當街頭行駛的大部分是電動自行車時,這是否真正契合用戶的出行需求?作為從業多年的資深人士,呂元浩認為電輕摩憑借更強的騎行體驗、更高的時速動力以及更優的續航能力,是更多用戶中短途出行的理想解決方案之一。盡管在騎行成本上較電動自行車略高,但電輕摩在出行效率和復雜環境適應性方面展現出顯著優勢,更能滿足現代都市人群的出行需求。

市場數據為這一觀點提供了有力支撐。呂元浩團隊調研顯示,粵東、粵西地區電摩及電輕摩的滲透率遠高于珠三角,而在中山,受限于現行國標和限牌政策,電輕摩合法上路困難重重。這一政策瓶頸導致當地消費者陷入 尷尬的選擇困境 :要么只能選擇性能有限的電動自行車,要么面臨購買電輕摩卻無法合法使用的局面。

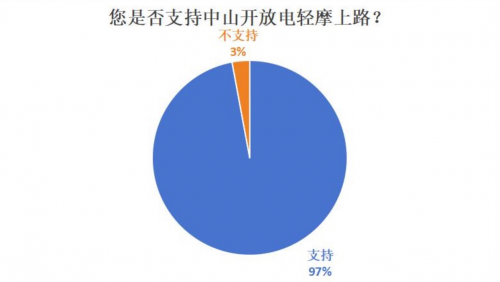

中山市電動車行業協會的調研進一步佐證了這一點。在問卷調研中,超過九成的受訪用戶明確希望放開電輕摩上牌上路,而電動車經銷商群體更是一致支持政策松綁。

回顧國內城市禁限摩政策歷史,不難發現早年禁摩令的出臺與當時頻發的安全事故密切相關。但隨著社會治安的全面提升和交通管理體系的日益完善,曾經的限行政策基礎已發生根本變化。中山市適時探討放開電輕摩上牌上路,既順應了民生需求,也是市場發展的必然趨勢。

正如呂元浩所言,這一政策調整不僅是解決當前出行困境的關鍵舉措,更是社會治安與交通管理水平提升的重要體現,標志著城市交通管理向更科學、更人性化的方向邁進。

02 中山鎮區,適合做差異化放開試點

中山具有典型的“鎮強城弱”特征,居民日常出行半徑普遍在10-20公里之間,而現行國標電動自行車25公里的時速限制,已成為制約出行效率的“緊箍咒”。

談到電輕摩管理時,呂元浩認為,中山鎮區人口密度較低,相較于市區,交通流量和復雜性都有所降低,對電輕摩設置限速缺乏現實必要性。他建議,可借鑒惠州“分級管理”模式,在中山鎮區優先試點放開電輕摩上牌上路,采取“城區嚴控、鎮區放開”的差異化政策。

此外,呂元浩強調,配套政策需形成“管理閉環”,確保政策落地可行:

準入便利化:開設駕考綠色通道,簡化考證流程,縮短獲證周期;

淘汰階梯化:設置3-5年非標車置換過渡期,分階段提升合規車輛占比;

保障體系化:推行差異化保險方案,通過保費分級定價降低用戶合規成本。

03 把選擇權交給市場,讓技術替代禁令

在中短途出行領域,電動自行車、電輕摩與傳統燃油摩托各具特色,滿足不同用戶的需求。電輕摩以其零排放和低噪音的顯著優勢,使用成本僅為燃油摩托的五分之一;電動自行車則輕巧靈便,盡管在舒適度和續航方面不及電輕摩,但其購置和使用成本卻更具吸引力;而燃油摩托車在加油后續航里程較長,更適合長途旅行和遠程運輸。

呂元浩認為,管理政策應尊重市場規律,讓市場在資源配置中發揮決定性作用。他強調,出行工具的選擇應由廣大用戶自主決定,而不應是由政策單方面限制。

隨著今年10月新國標的正式落地,若電輕摩仍受到過度限制,尤其是禁限摩市場將面臨兩難局面。經銷商可能會遭遇“無車可賣”的尷尬,而消費者則可能陷入“無車可買”的困境。如果政策不能有效銜接,許多用戶可能無奈轉向非標車或燃油摩托,這與國家大力倡導的綠色出行政策目標顯然背道而馳。

△愛瑪電輕摩產品 Q5

值得一提的是,作為年銷量跨越千萬級的行業領軍品牌,愛瑪早已實現了從電動自行車、電輕摩、電摩,甚至是電動三輪車等細分品類的全覆蓋。據透露,愛瑪在廣東和廣西的兩大生產基地已具備電輕摩全鏈條生產能力,能夠高效、穩定地生產出符合市場需求的產品。

04 結語

電輕摩不是“該不該放開”的問題,而是“如何科學放開”的課題。從愛瑪的產業實踐到中山的鎮區結構,從新國標的緊迫性到百姓的出行痛點,多方數據表明,政策“松綁”勢在必行。正如呂元浩所言,“當技術和管理能解決安全問題時,百姓的出行選擇權理應得到尊重。”

在電輕摩的優化管理上,中山能否邁出這關鍵一步?市場正拭目以待。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞:

-

把選擇權交給市場!愛瑪科技呂元浩建議中山探索“電輕摩差異化放開”新路徑

在2025年中山市兩會期間,一個議案成為了熱議的焦點——“電輕摩上

把選擇權交給市場!愛瑪科技呂元浩建議中山探索“電輕摩差異化放開”新路徑

在2025年中山市兩會期間,一個議案成為了熱議的焦點——“電輕摩上

-

前海人壽幫您了解,人身保險的指定受益人

保險中的“受益人”是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的

前海人壽幫您了解,人身保險的指定受益人

保險中的“受益人”是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的

-

奇兵到家:數字生活“百強榜”中的家居售后服務先鋒

隨著京東外賣的入局,拉開了 2025 年數字生活服務市場激烈競爭的

奇兵到家:數字生活“百強榜”中的家居售后服務先鋒

隨著京東外賣的入局,拉開了 2025 年數字生活服務市場激烈競爭的

-

山水之間,意蘊悠長——從一幅畫評王保起山水畫作

王保起,在河南乃至更廣闊的畫壇,都有著獨特地位。身為中國美術家

山水之間,意蘊悠長——從一幅畫評王保起山水畫作

王保起,在河南乃至更廣闊的畫壇,都有著獨特地位。身為中國美術家

-

中荷人壽蜜絲會:健康潮趴,女性活力盡情綻放

在當今社會,“她力量”在各個領域的影響力與日俱增,女性對于提升

中荷人壽蜜絲會:健康潮趴,女性活力盡情綻放

在當今社會,“她力量”在各個領域的影響力與日俱增,女性對于提升

-

潤致格格針效果到底好不好?這篇文章統統告訴你

在追求面部年輕化的今天,頸部抗衰已逐漸成為醫美領域的新焦點。頸

潤致格格針效果到底好不好?這篇文章統統告訴你

在追求面部年輕化的今天,頸部抗衰已逐漸成為醫美領域的新焦點。頸

- 把選擇權交給市場!愛瑪科技呂元浩建議中山探索“電輕摩差異化放開”新路徑 在2025年中山市兩會期間,一個議案成為了熱議的焦點——“電輕摩上

- 前海人壽幫您了解,人身保險的指定受益人 保險中的“受益人”是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的

- 奇兵到家:數字生活“百強榜”中的家居售后服務先鋒 隨著京東外賣的入局,拉開了 2025 年數字生活服務市場激烈競爭的

- 山水之間,意蘊悠長——從一幅畫評王保起山水畫作 王保起,在河南乃至更廣闊的畫壇,都有著獨特地位。身為中國美術家

- 中荷人壽蜜絲會:健康潮趴,女性活力盡情綻放 在當今社會,“她力量”在各個領域的影響力與日俱增,女性對于提升

- 中華健康網連續蟬聯“健康標桿傳媒品牌”,急速傳遞健康之聲 文:顧濤在健康需求升級與融媒體技術變革發展的背景下,中華健康網憑借其在健康資訊傳播、用戶服務創新及行業生態構建中的卓越表現,連續兩

熱門資訊

- 向老師致敬 向老師致敬,主流媒體,山西門戶。山...

- 2023年國家網絡安全宣傳周太原活動啟動 2023年國家網絡安全宣傳周太原活動...

- 多家央媒關注太原西山民宿產業大會 多家央媒關注太原西山民宿產業大會...

- 太原西山民宿產業大會舉行 太原西山民宿產業大會舉行,主流媒...

- 大消息發布,數據要素迎新利好!全國多地積極布局,高增長潛力股名單出爐 數據要素成為數字經濟增長的重要驅...

- 政策合力有力有效!8月新增貸款創歷史同期新高 央行發布最新數據顯示,8月末,本...

- 近300人遇難!摩洛哥罕見強震為何造成如此大破壞? 9月9日電綜合外媒報道,摩洛哥當地...

- 類腦芯片能取代人類工作嗎?來看這份最新發布的報告 中國目前基礎研究成果以及技術研發...

- 上橫高速西津郁江特大橋邊跨全部合龍 廣西新聞網-廣西日報橫州訊(記者...

- 李天元(對于李天元簡單介紹) 聊聊一篇天元,對于李天元簡單介紹...

- 世界杯看球(世界杯看球圖片) 四年一度的世界杯比賽,在俄羅斯舉...

- 開放世界仙俠RPG《扶搖錄》首曝,開啟你的九州之旅 由天心同游研發、bilibili游戲獨家...

- 五紅湯是哪五紅(貧血吃五紅湯是哪五紅) 最佳答案紅棗:是鼠李科棗屬植物,...

- 一查就撤帶病闖關?證監會重磅出手 8家券商被專項檢查!16人被罰 9月6日,證監會通報了證券公司投行...

- 9月8日基金凈值:嘉實價值發現三個月定開混合最新凈值0.9447,跌0.4% 9月8日,嘉實價值發現三個月定開混...

文章排行

最新圖文

-

率先嘗鮮AI創意!王石田樸珺化身科幻特工,引爆廣告界新潮流

最近,王石和田樸珺為廣汽傳祺拍攝...

率先嘗鮮AI創意!王石田樸珺化身科幻特工,引爆廣告界新潮流

最近,王石和田樸珺為廣汽傳祺拍攝...

-

破界先鋒!王石田樸珺攜手AI演繹特工傳奇,引領廣告創意新浪潮

-

從史密斯夫婦到元宇宙分身:王石田樸珺AI事件揭示的IP開發革命

在社交媒體的鎂光燈下,王石與田樸...

從史密斯夫婦到元宇宙分身:王石田樸珺AI事件揭示的IP開發革命

在社交媒體的鎂光燈下,王石與田樸...

-

這對CP把公益和事業玩出新高度!

當商界大佬遇上科技新潮,總能碰撞...

這對CP把公益和事業玩出新高度!

當商界大佬遇上科技新潮,總能碰撞...